Heute hatte ich die Ehre, einen Vortrag und Workshop zum Thema Erinnerungskultur an der Hochschule München zu halten. 📚✨ Eingeladen hatte mich dazu Professorin Begoña Prieto-Peral von der Fakultät für Studium Generale und Interdisziplinäre Studien der Hochschule München.

Wir haben uns damit beschäftigt, wie Gesellschaften mit ihrer Vergangenheit umgehen und daraus für die Zukunft lernen können. Besonders am heutigen 8. Mai, dem Tag der Befreiung, ist es wichtig, sich an die Schrecken des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust zu erinnern und die Lehren daraus zu ziehen. 🕊️

Ich bin davon überzeugt: Erinnerungskultur ist nicht nur ein akademisches Konzept, sondern ein gemeinschaftliches Wissen, das wir alle – Individuen, soziale Gruppen sowie Staat und Nation – tragen. Es geht darum, Vertrauen in unsere Mitmenschen und Institutionen zu fördern. Nur so können wir den sozialen Frieden bewahren und einen demokratischen Diskurs fördern. 🌍

Ein besonderer Dank geht an alle Teilnehmer:innen für die engagierte Diskussion und die wertvollen Beiträge. Gemeinsam können wir die Erinnerungskultur weiterentwickeln und gegen populistische und extremistische Strömungen verteidigen. 💪

Neueste Artikel

Ethik Digital: Über Deathbots & Avatare

Podcast Ethik Digital: Kerstin Schlögl-Flierl über Deathbots & Afterlife-Industrie

Wird künftig unsere Oma als Avatar mit uns sprechen? Und geben wir dann mit einem sogenannten Deathbot unsere Erinnerungen weiter? Die Industrie des Afterlife wächst rasant. In meinem Podcast „Ethik Digital“ spreche ich mit der Theologin Schlögl-Flierl über unser digitales Fortleben. Denn wem geben wir unsere Daten – und was geschieht damit nach unserem Tod?

Die Moraltheologin Schlögl-Flierl lehrt an der Universität Augsburg und gehört zum Center for Responsible Technologies (CReAITech) verschiedener Universitäten, die interdisziplinär zu KI forschen. Zudem ist sie Mitautorin der Stellungnahme „Mensch und Maschine – Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz“ des Deutschen Ethikrates. Der Podcast Ethik Digital kann als Video auf Youtube angesehen werden, als Podcast u.a. bei Spotify angehört werden. Und hier findet sich eine Kurzfassung als Textversion auf Sonntags.bayern.

Alle Folgen des Podcasts „#EthikDigital“ auf einen Blick gibt es unter diesem Link. Und wenn Ihr Vorschläge habt für Gesprächspartner, dann schreibt sie mir gerne.

Newsletter Ethik Digital – März 2025

Wer sich für den Newsletter Ethik Digital interessiert, findet diesen auf Linkedin. Hier ist der Newsletter für März 2025:

Pariser KI-Gipfel spricht sich für ethische und nachhaltige KI aus

Beim Pariser KI-Gipfel im Februar 2025 haben sich mehr als 60 Staaten für eine ethische und nachhaltige Entwicklung von künstlicher Intelligenz ausgesprochen. Zu den Unterzeichnern der veröffentlichten Abschlusserklärung zählt neben Frankreich und Deutschland auch China. Die USA und Großbritannien schlossen sich hingegen nicht an. Diskutiert wurde unter anderem über eine globale Steuerung von KI. Hier geht es zum Artikel in der ZEIT.

KI-Sprachbots: Meinungsmacht ist an Unternehmen gekoppelt

KI-Sprachbots werden immer beliebter, doch sie beantworten Fragen weder verlässlich noch neutral. In der Schweiz kritisiert Rechtswissenschaftlerin Angela Müller das Vorgehen des Bundesrats: Dieser gehe zu zaghaft vor, meint sie in SRF. „Die Erzählung seitens der Anbieter ist: KI löst in Zukunft viele gesellschaftliche Probleme, wenn wir jetzt möglichst viel investieren.“ Doch wenn die enorme Marktmacht von Tech-Unternehmen mit Meinungsmacht gekoppelt ist, können KI-Systeme zur ideologischen Waffe werden, befürchtet Müller.

Feministische Meta-Ethik der Künstlichen Intelligenz

Trotz zahlreicher Leitlinien und Verhaltenskodizes für die ethische Entwicklung und den Einsatz von KI haben weder die Wissenschaft noch die Praxis bislang besondere Anstrengungen unternommen, um den Bereich der KI-Ethik ausdrücklich und systematisch zu bewerten. Eine solche Bewertung würde von einer feministischen Metaethik profitieren, die nicht nur fragt, was Ethik ist, sondern auch, wie sie sein sollte, meint die belgische Forscherin Anastasia Siapka. Mehr dazu hier.

Wie Europa mehr digitale Souveränität erlangen kann

Europa steht an einem digitalen Wendepunkt. Über 80 Prozent der digitalen Technologien, auf die Unternehmen und öffentliche Institutionen angewiesen sind, stammen aus dem Ausland. Besonders deutlich wird die Abhängigkeit im Bereich Künstliche Intelligenz (KI): 70 Prozent der weltweit genutzten Basismodelle stammen aus den USA. Das Programm EuroStacks will dies ändern, wie der neue Report „EuroStack – A European Alternative for Digital Sovereignty“ zeigt, der von der Bertelsmann Stiftung beauftragt wurde und von der Stiftung Mercator, dem UCL Institute for Innovation and Public Purpose (UCL IIPP) und dem Centre for European Policy Studies (CEPS) unterstützt wird.

KI im öffentlichen Sektor: Tagung in Österreich

Die UNESCO hat in ihrer „Empfehlung zur Ethik der Künstlichen Intelligenz“ (2021) globale Standards für den verantwortungsvollen Einsatz von KI formuliert und eine menschenzentrierten Haltung beim Einsatz von KI-Systemen gefordert. Dies beinhaltet unter anderem die Förderung von Vielfalt, Nichtdiskriminierung sowie die Sicherstellung von Transparenz und Rechenschaftspflichten. In Österreich wurden Leitlinien entwickelt, die Orientierung bieten sollen, wie der „Leitfaden Digitale Verwaltung: KI, Ethik und Recht“ (2024). Dieser betont die Bedeutung von Transparenz, Fairness und der Einbindung verschiedener Interessensgruppen bei der Entwicklung und Implementierung von KI-Systemen – mit dem Ziel, das Vertrauen in digitale Verwaltungsprozesse zu stärken und sicherzustellen, dass technologische Innovationen dem Gemeinwohl dienen. Hier geht es zur Tagung.

Religion und KI-Ethik: Fachtagung in Frankfurt

Am 11. März lädt das Religionspädagogische Institut zum 5. Fächertag Religion & Ethik nach Frankfurt ein. Im Fokus steht das hochaktuelle Thema künstliche Intelligenz (KI) und ihre weitreichenden Auswirkungen auf Gesellschaft, Religion und Ethik. Alle Infos zur Tagung hier.

Tipps für den Newsletter Ethik Digital?

Ihr habt Tipps für den Podcast „Ethik Digital“? Kennt interessante Artikel, die ich hier verlinken sollte? Wichtige Events für das Jahr 2025? Dann schreibt mir eine Mail.

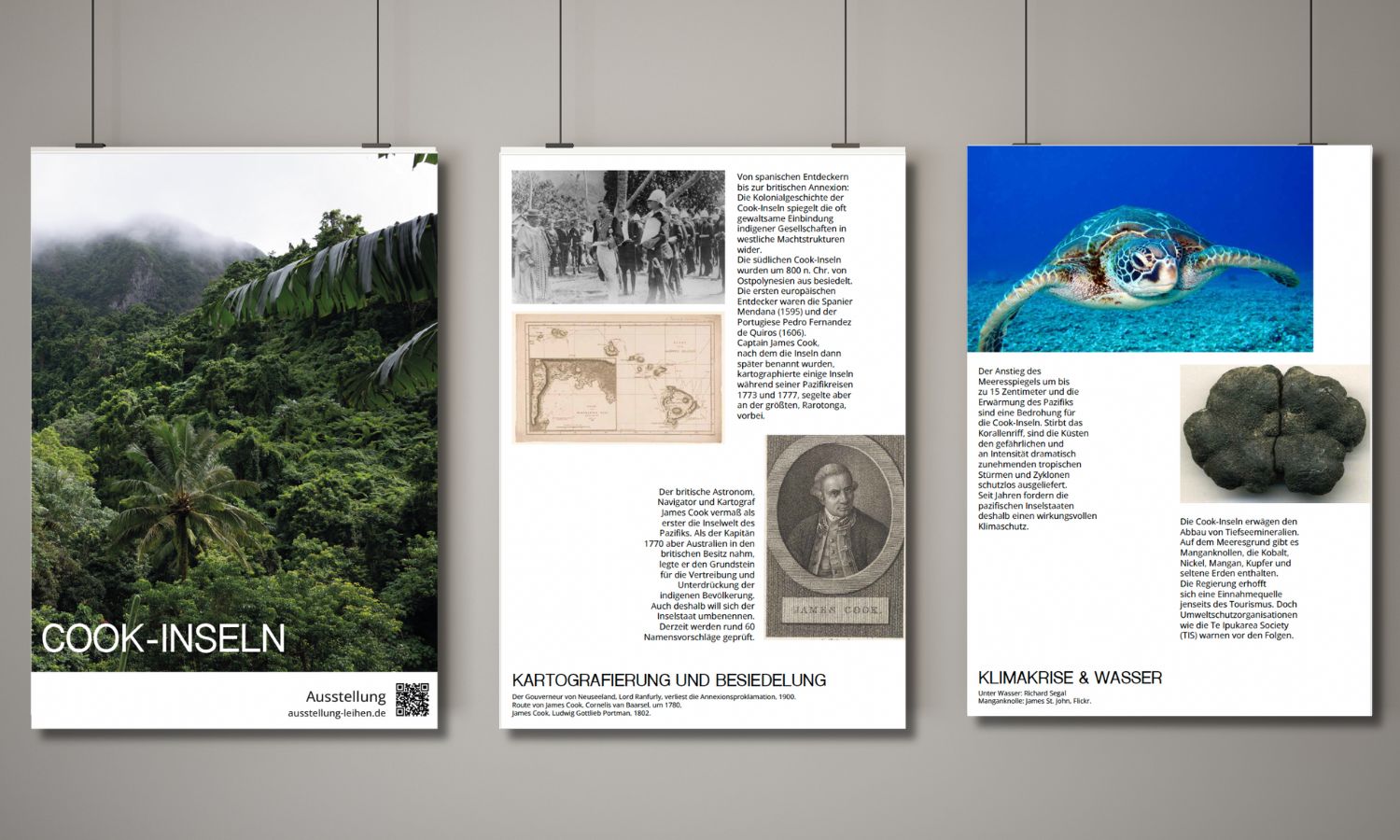

Ausstellung: Cook-Inseln – Fenster zum Pazifik

Die faszinierende Welt der Cook-Inseln steht im Mittelpunkt unserer neuen Wanderausstellung, die auf den Weltgebetstag 2025 abgestimmt ist. Die von mir kuratierte Ausstellung bietet einen umfassenden Einblick in die Kultur, Geschichte und aktuelle Herausforderungen des pazifischen Inselstaates.

Auf großformatigen Plakaten wird die Geschichte der Cook-Inseln lebendig: Von der polynesischen Besiedlung über die Kolonialzeit bis hin zur heutigen autonomen Nation. Besonders interessant für kirchliche Einrichtungen und Frauenorganisationen: Die Cook-Inseln waren weltweit der erste Staat, in dem Frauen wählen durften – bereits 1893! Die Ausstellung beleuchtet die starke Rolle der Frauen in der Gesellschaft der Cook-Inseln bis heute.

Ein wichtiger Fokus liegt auf den aktuellen Herausforderungen des Inselstaates: Der Klimawandel bedroht mit steigendem Meeresspiegel und zunehmenden tropischen Stürmen die Existenz der Inselbewohner. Die Ausstellung regt zum Nachdenken über globale Verantwortung und Klimagerechtigkeit an – ein idealer Ausgangspunkt für Bildungsarbeit und Diskussionen.

Für kirchliche Einrichtungen bietet die Ausstellung spannende Einblicke in die christliche Tradition der Inseln: Von der frühen Missionierung bis zur heutigen Cook Island Christian Church wird die religiöse Entwicklung nachgezeichnet. Die Verbindung zum Weltgebetstag 2025 macht die Ausstellung besonders wertvoll für die Gemeindearbeit und ökumenische Begegnungen.

Die Ausstellung eignet sich hervorragend für:

- Kirchengemeinden zur Vorbereitung auf den Weltgebetstag 2025

- Bildungseinrichtungen für Projekte zu Klimawandel und globaler Gerechtigkeit

- Frauenorganisationen mit Interesse an internationaler Frauengeschichte

- Kulturelle Einrichtungen, die das Thema Pazifik präsentieren möchten

Mit hochwertigen Fotografien, historischen Dokumenten und informativen Texten spricht die Ausstellung verschiedene Zielgruppen an und lädt zum Entdecken ein. Die Plakate sind professionell gestaltet und können flexibel im Raum arrangiert werden.

Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit dem Weltgebetstag der Frauen, der Evangelischen Mission Weltweit e.V. und der Pazifik-Informationsstelle entwickelt. Sie vereint damit die Expertise verschiedener Organisationen und garantiert fundierte, aktuelle Informationen.

Interessierte Einrichtungen können die Ausstellung über ausstellung-leihen.de buchen.

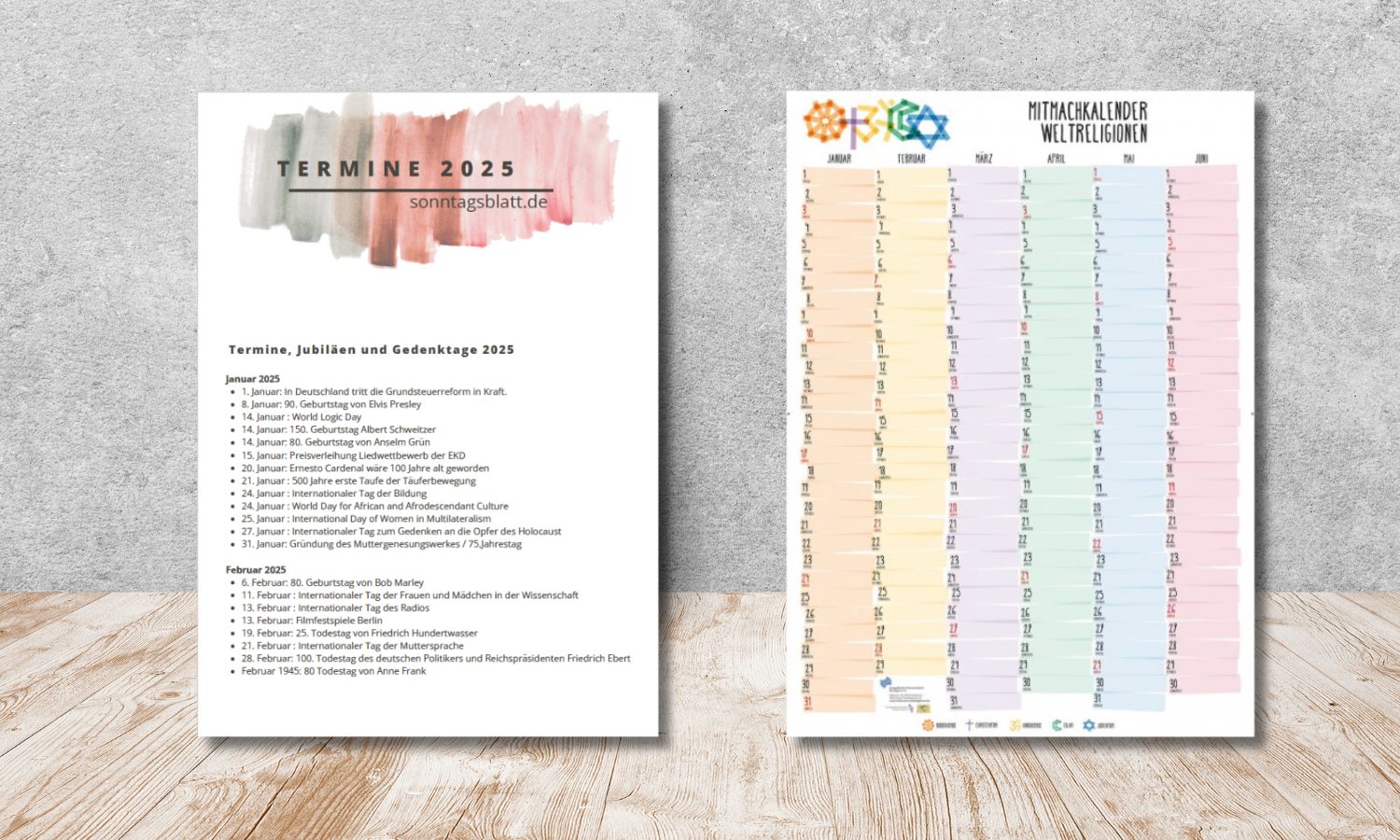

Terminkalender und Weltreligionenkalender 2025

Journalismus besteht zu 80 Prozent aus Planung und zu 20 Prozent aus Inspiration – das ist ein alter Spruch aus der Medienbranche, der wohl für die meisten Arbeitsbereiche stimmt. Tatsächlich verbringe ich als Chefredakteurin den Großteil meiner Arbeitszeit mit Organisation und Management.

Unser Onlinemagazin „Sonntags“ fokussiert sich stark auf sozialpolitische und gesellschaftliche Themen. Jährlich erstelle ich eine umfassende Liste, die alle wichtigen Termine, Jahrestage, Gedenktage und Jubiläen des kommenden Jahres umfasst.

Terminliste 2025 mit Jubiläen und Gedenktagen 2025 zum Download

In diesem Jahr gibt es meine Terminliste in zwei Varianten:

Mitmachkalender Weltreligionen 2025

Noch viel länger gibt es schon unseren schönen, bunten interreligiösen Kalender „Weltreligionen“. Diesen habe ich vor etlichen Jahren konzipiert als Hilfsmittel für Schulen, Bildungseinrichtungen oder auch Religionsgemeinschaften, die sich über andere Religionen informieren wollen.

Unser Kalender Weltreligionen umfasst die wichtigsten Fest- und Feiertage aus Christentum, Judentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus. Der Kalender ist so gestaltet, dass er gut an die Wand gehängt werden kann; eigene Termine können hinzugefügt oder ergänzt werden.

Der Kalender Weltreligionen 2025 kann als Poster auf Papier hier im Shop gekauft werden – oder als PDF zum Download bestellt werden.

PS: Und wenn Euch noch ein wichtiger Termin begegnet, dann schreibt mir unter rharmsen@epv.de.

Kuratorin der Ausstellung „Frieden schaffen“

Woher stammt das Peace-Zeichen? Und was braucht es eigentlich, damit sich Menschen für den Frieden engagieren? Ich freue mich sehr, unsere neue Ausstellung „Frieden schaffen“ vorstellen zu können.

Bereits in den 1970er-Jahren besang John Lennon in seinem Song „Imagine“ eine Welt ohne Neid, Gier, Mord oder Kriege – eine Welt im Frieden. Heute vergeht kaum ein Tag ohne Nachrichten über Konflikte und Kriege, allseits wird über Aufrüstung und Militarisierung gesprochen.

Ausstellung „Frieden schaffen“

Doch wie steht es um den Frieden? Die Ausstellung „Frieden schaffen“ ermöglicht einen Einstieg in das Thema. Sie präsentiert die Lebenswege von Menschen, die sich für den Frieden stark gemacht haben

Dazu gehören historische Persönlichkeiten wie der Reformator Philipp Melanchthon (1497-1560) ebenso wie die Künstlerin Käthe Kollwitz (1867-1945), die 1924 das weltberühmte Plakat „Nie wieder Krieg“ schuf. Peter, der jüngste ihrer kriegsbegeisterten Söhne, fiel im Ersten Weltkrieg an der Front.

Natürlich darf auch Bertha von Suttner (1843-1913) nicht fehlen, die einst sagte: „Keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, Tintenflecken mit Tinte, Ölflecken mit Öl wegputzen zu wollen – nur Blut, das soll immer wieder mit Blut ausgewaschen werden.“

Weniger bekannt ist der anglikanische Priester und Politologe Paul Oestreicher, der sich im Nagel-Kreuz-Zentrum in Coventry, England, für Frieden und Gerechtigkeit engagierte.

Eröffnung der Wanderausstellung in Nürnberg

Die Ausstellung „Frieden schaffen“ wurde in Nürnberg eröffnet, zu den Gästen zählten der frühere Regionalbischof Ark Nitsche sowie Ruth-Gaby Vermot, die mit der Aktion „1000 Friedensfrauen“ erreichen wollte, dass Frauen häufiger als Friedensnobelpreisträgerin benannt werden.

Ausstellung „Frieden schaffen“ buchen

Mehr Infos zur Aussstellung „Frieden schaffen“ gibt es hier.

Die Ausstellung ist besonders geeignet für Bildungseinrichtungen wie Verbände, Schulen, VHS, Bibliotheken, Kommunen, kleine Museen oder Gemeinden.

Sie wird als Tafelausstellung geliefert oder als Plakat-Ausstellung, wahlweise in den Formaten A1, A2 oder A3. Zur Ausstellung liefern wir ein Komplettpaket mit Pressemitteilung, Ideen für die Eröffnung sowie Flyern und Postkarten.

PR und Onlinekommunikation: Seminar an der FAU

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (PR) hat sich in den letzten Jahren aufgrund neuer Technologien und Strukturen grundlegend verändert. Mein Seminar „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Digitale Kommunikation“ an der FAU Erlangen-Nürnberg gibt Studierenden einen Einblick in die Grundlagen von PR, Öffentlichkeitsarbeit und Onlinekommunikation.

Grundlagen der PR verstehen

Wir setzen uns zunächst mit Theorien und Grundbegriffen der Pressearbeit und PR auseinander. Was unterscheidet PR von Werbung? Welche Aufgaben umfasst die strategische Kommunikation? Diese und viele weitere Fragen werden wir durch theoretischen Input und praktische Beispiele klären.

Digitale Trends und Tools

Die digitale Revolution hat die PR-Landschaft nachhaltig verändert. Im Seminar werfen wir einen genauen Blick auf aktuelle Trends wie Content Marketing, Social Media Kommunikation und datengetriebene PR. Wir erproben, wie KI-Tools oder Canva-Boards in der PR eingesetzt werden können – sei es zur Erstellung von Pressemitteilungen oder zur Analyse von Kampagnen.

Praktische Übungen und Fallstudien

Ein zentraler Bestandteil des Seminars sind praxisorientierte Übungen. Gemeinsam analysieren wir reale PR-Beispiele von Unternehmen. Zudem blicken wir auf verschiedene Methoden, die sich für die Arbeit im Bereich PR & Öffentlichkeitsarbeit eignen.

Nutzen für Studierende: Gespräche mit Expert*innen

Einen besonderen Wert legt das Seminar auf die Vernetzung mit Praktikern. So lade ich regelmäßig Expert*innen und Praktiker aus der Medienbranche ein. Sie erzählen, wie sie in die PR-Branche gefunden haben und stellen konkrete Use-Cases vor. Die Studierenden haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mit den Expert*innen ins Gespräch zu kommen.

Tagung und Kongresse: Medientage München 2024

Zum Konzept des Seminars gehört es auch, zu Tagungen, Messen oder Veranstaltungen zu gehen. Im Wintersemester 2024 hat das Seminar die Medientage 2024 in München besucht – und traf dort auch auf den bayerischen Digitalminister Dr. Fabian Mehring.

Masterstudiengang Medien – Ethik – Religion an der FAU Erlangen

Mein Seminar ist Teil des Masterstudiengangs „Medien – Ethik – Religion“ an der FAU in Erlangen. Der Masterstudiengang umfasst folgende Inhalte:

- Medien: Vermittlung journalistischer Grundlagen für verschiedene Darstellungsformen:

Print, Online, Audio, Video, Social Media und mehr - Ethik: Medienethische Betrachtungen der Medienarbeit, insbesondere der

Praxis in Journalismus und PR - Religion: Theologische und religionswissenschaftliche Reflexionen zu Themen

an der Schnittstelle von Medien und Religion mit Schwerpunkt Islam

oder Christentum

Alle Infos zum Masterstudiengang „Medien – Ethik – Religion“ gibt es auf dieser Seite.

Vortrag über „Digitale Ethik“

Die Digitalisierung unserer Gesellschaft schreitet voran. Wo können wir uns orientieren und eine eigene Haltung zur Technologie und Entwicklungen in KI oder Algorithmen finden?

Unser Podcast „Ethik Digital“, den ich mit der epd-Redakteurin Christine Ulrich hoste, stellt Fragen – und möchte Orientierung geben. Wir laden Expertinnen und Experten aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft ein, um über Chancen und Grenzen des Digitalen zu diskutieren.

Podcast Ethik Digital gibt Orientierung

Wir loten aus, wohin die Digitalisierung, Globalisierung und Technologisierung führen und wo unsere ethischen Herausforderungen liegen.

Es freut mich sehr, dass ich von der Volkshochschule in Burghausen eingeladen wurde, den Podcast und die Inhalte vorzustellen – und zwar am 21. November 2024 um 18 Uhr im Audimax des Campus Burghausen Marktler Str. 48, 84489 Burghausen.

In meinem Impuls werde ich in die „Digitale Ethik“ einführen, stelle Beispiele aus dem Podcast „Ethik Digital“ vor und erkläre, wie der Podcast produziert wird und welche Reaktionen es darauf gab.

Die Veranstaltung ist kostenfrei, die VHS bittet um Anmeldung unter diesem Link.